| この文書は、北上教育研究所の紀要に載せてている内容です。 この紀要で、「古舘」が筆者であることを載せているため、著作上の問題もないと思い、ホームページに載せています。 刊行物として、すでに公表されているものなので、内容等には、他に見せていけない内容はないものと考えられます。しかし、生徒の実態などは、(この学校の特別なこということでなく)一般的なこととし、その部分において、多少、原文と相違あるところもあります。 (文の扱いには、十分に配慮しているつもりですが、不都合がありましたら、お知らせください。 それにしても、教育論文の問題は、今ひとつ、文章を書いたもの責任と権利が曖昧なので難点であります。) |

指定領域名 2006年度教育課程一般

研究主題

「将来をたくましく生き抜く力を育て、自己実現を目指す進路指導の在り方」

学校名 北上市立南中学校(2006年年度・紀要発行2007年3月)

執筆者 教諭 古舘 裕之

学習指導要領では、総則において、「生徒の人間として調和のとれた育成を目指し、地域や学校の実態及び生徒の心身の発達段階や特性等を十分考慮して、適切な教育課程を編成するものとする。」とされている。さらに、学校の教育活動を進めるに当たり、「生徒に生きる力をはぐくむことを目指し、創意工夫を生かし特色ある教育活動を展開する中で、自ら学び自ら考える力の育成を図るとともに、基礎的・基本的な内容の確実な定着を図り、個性を生かす教育の充実に努めなければならない。」と示されている。

これを受けて、特別活動の目標は「集団や社会の一員としてよりよい生活を築こうとする自主的、実践的な態度を育てるとともに、人間としての生き方についての自覚を深め、自己を生かす能力を養う」こととしている。学級活動の内容(3)学業生活の充実、将来の生き方と進路の適切な選択に関することでは、「学級を単位として、学級や学校の生活への適応を図るとともに、その充実と向上、生徒が当面する諸課題への対応および健全な生活態度の育成に資する活動を行うこと」として「学ぶことの意義の理解、自主的な学習態度の形成と学校図書の利用、選択教科等の適切な選択、進路適性の吟味と進路情報の活用、望ましい職業観・勤労観の形成、主体的な進路の選択と将来設計など」を挙げている。

「進路指導」は、生徒が高等学校に進学することや就職することを大前提にした出口指導にとどまらず、自らの将来を見据えた「生き方を考える指導」、本来の「進路指導」となることが望まれている。

本校の生徒は、・・・(略(生徒の実態につき略))。また、本校でも職場体験を取り入れるなど、「生き方を考える進路指導」に努めている。

しかし、今までの本校の「進路指導」は、生徒の実態を重視したことから、その指導内容も各学年、学級の工夫にゆだねることも多かった。故に、ねらい、目的を教職員が完全に共通理解して指導、支援するまでには至らなかった部分もある。また、自らの将来を見据え、目標を持ち、自ら進んで学習に励む生徒の数は、必ずしも多くはないのが実情である。生徒に生活・学習の主体者としての自覚をもたせる工夫が必要であると考える。

このような実態を踏まえ、本校の「進路指導」では、特にも将来を見通した意図的、計画的、系統的な進路指導を工夫し、推進することが重要である。そして、将来を見通した系統的な指導により、育成したい、伸ばしたい力を明確にし、その力を育てることにより、変化の激しい社会で、自らの将来を前向きに考え、自分の進路を切り開くたくましさのある生徒を育てることができると考え、上記主題を設定した。

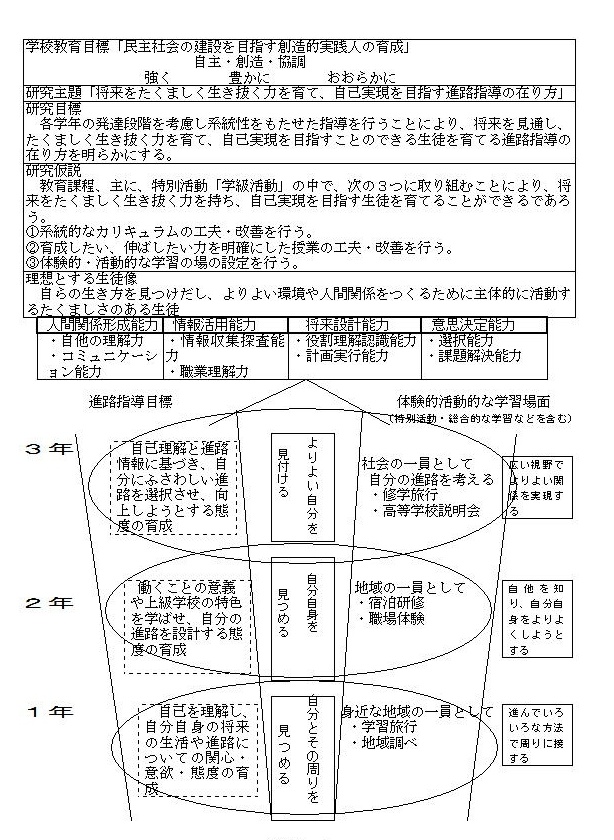

教育課程、主に、特別活動「学級活動」の中で、次の3つのことを柱として取り組むことにより、将来をたくましく生き抜く力を持ち、自己実現を目指す生徒を育てることができるであろう。

① 系統的な学習プログラムの工夫・改善を行う。

② 育成したい、伸ばしたい力を明確にした授業の工夫・改善を行う。

③ 体験的・活動的な学習の場の設定を行う。

各学年の発達段階を考慮し系統性をもたせた指導を行うことにより、将来を見通し、たくましく生き抜く力を育て、自己実現を目指すことのできる生徒を育てる進路指導の在り方を明らかにする。

(1) 研究計画

1年目 指導・支援計画の作成、実践

2年目(本年度)以降 指導・支援計画の見直し、実践、評価の工夫

(1) 学習プログラムの工夫・改善

ア 年間指導計画の工夫・改善

(ア)年間指導計画(「進路指導全体計画」、「進路題材系統図」)の工夫・改善

①目的

進路コンパスの調査結果から、自らの将来を見据え、目標を持ち、自ら進んで学習に励む生徒は、必ずしも多くはないのが実情である。また、生徒に活・学習の主体者としての自覚をもたせる工夫が必要であると考えた。このこを考慮し、理想とする生徒像を定め、それに近づけるために必要な力はどうあばよいかを考え、学習プログラムを工夫・改善し、3年間を通して教職員が共理解して指導、支援するようにした。

②実施の概要

○理想とする生徒像

| 自らの生き方を見つけだし、よりよい環境や人間関係をつくるために主体的に活動するたくましさのある生徒 |

| 「将来をたくましく生き抜く力を育て、自己実現を目指す進路指導の在り方」 |

・将来をたくましく生き抜く力とは

a よりよい環境や人間関係をつくる力

b 自らの生き方を見つけだすたくましさ

上記のa、bにかかる力は具体的に、以下の4能力領域を生徒につけることと考える。

| 人間関係形成能力 | 情報活用能力 | 将来設計能力 | 意思決定能力 |

| ・自他の理解力 ・コミュニケーシ ョン能力 |

・情報収集・探索能力 ・職業理解能力 |

・役割把握・認識能力 ・計画実行能力 |

・選択能力 ・課題解決能力 |

B 自己実現をめざす教育とは

a 生徒一人一人の勤労観、職業観を育てる教育

| 発達段階に応じた進路指導目標を設定し、育成したい、伸ばしたい4能力領域 (「人間関係形成能力」「情報活用能力」「将来設計能力」「意思決定能力」)を具体的に学年の「進路学習題材」に位置づけ、系統性を持たせた。 |

(2) 授業の工夫・改善

ア 授業規律の改善

イ 授業と進路指導の系統性の工夫

(ア)授業形態の工夫・・・教師の支援の在り方

どのように支援を行えば、4能力領域を育成、伸ばす授業につながったかを究の中心に据えてきた。題材の提示、生徒への指示、発問等を議論してきた。

(イ)つけさせたい力と授業の工夫・・・「書く場」、「発表する場」の設定

本校の生徒に特にも足りない力は「人間関係形成能力」(【自他の理解能力】【ミュニケーション能力】)と考える。普段の生活においても他愛のないないこから、喧嘩をしたり、人間関係に悩みを抱く生徒も少なくない。

具体的に足りない力は、「物事をじっくり考える力」と、それを「自分のこばで相手に分かるように表現し、伝える力」と考え、この能力を高める授業のあり方を考えてきた。

そこで、この解決のために「書く」、「発表する」を意識的に授業の中で位置け、指導案に明記することとした。このことにより、自分の考えをまとめさせる時間を設け、実際に発表させることとした。

(3) 体験的・活動的な学習の場の設定

ア 1学年(進学に向けての心構え、職場見学)

イ 2学年(職場体験学習)

・期日 9月1日(金)・実施場所 北上市内35カ所の事業所

(具体的事業所略)

ウ 3学年(高等学校説明会、先輩に聞く会)

(4) その他

ア 進路指導通信「稜線」 イ 教育相談 ウ 地域とのつながり

(1) 研究の成果

ア 学習プログラムの作成にあたり4能力領域を意識して組み、その能力の向上につながる支援を行うことができた。

イ 学習規律の項目を明文化したことで、教職員間で学年を超えて共通理解し、取り組むことができた。

ウ 授業研究会の重点を4能力領域の育成、伸張においたことで、全体の進路学習において4能力領域を意識して取り組むことができた。「人間関係形成能力」の育成を重点課題とし、「書く場」、「発表する場」を設けたことで、研究の焦点化が図られ、自他の理解力、コミュニケーション能力の伸張につながる授業を行うことができた。

エ 活動的・体験的な学習の場を多く設定したことで、より具体的に、自らの進路や生き方について考えさせる機会が増えた。

オ 進路指導通信の定期的発行により、生徒、保護者に進路学習への関心を高めさせることができた。

カ 進路相談を定期的に行うことで、個々の生徒理解につながった。

(2) 今後の課題

ア 生徒につけさせたい力がどのくらい向上しているかを個々に把握し、さらなる向上のために、適切なアドバイス等を行う必要がある。

イ 本校の授業の工夫・改善は、不断の努力を必要とするところであり、今後とも生徒の実態に合わせ、取り組んでいく必要がある。

ウ 活動的・体験的な学習の場の設定については、その意義について指導・支援する側が常に意識し、生徒の実態にあわせ、学習プログラムを組む必要がある。

エ キャリア発達能力の伸張は、全ての教育活動で行われることである。

オ 進路指導、キャリア教育は、小学校と連携する必要がある。